わりと便利めな場所に小さなお部屋を中古で買い、引っ越しを済ませました。

今年の7月に会社の家賃補助が切れることが分かっていたので、2年近く前からゆるーりと中古物件を探していました。ちょうど2012年に留学の企てが潰えたあとで、じゃあもう動き回る生活はいいかー、と思った(笑)のもあったかもしれません。家賃補助が切れた時にいろいろ面倒くさい手続きと理不尽を強いられた今年の夏以降は、もう不動産業者とこれ以上接したくない、という思いも加わりました。

さて探し方。まず、次のような基本的考え方を設定しました。

・基本は独り住まい、時々遊びに来た家族や友人をちょっと泊められるくらいの広さ

・自分の資力で無理なく買えるものがいい

・子供を育てるわけではないので、環境<利便

・1981年の新耐震基準以降の建物

上の考え方をもとに希望の価格帯、最寄り駅、築年数を絞り込み、SUUMOをはじめとしたいくつかの仲介業者のサイトをブックマークして定点観測していました。

この2年弱で内見したのは4-5件だったでしょうか。

実は今振り返ってみると、2013年1月に最初に内見し、決まりかけるところまでいった物件がかなりよかったと思います。この時期を底として、中古物件の価格はすごく上がったという実感があります。

今年4月には、再び「これは」という物件があって購入申し込みをしましたが、弊管理人より少し早く申し込みをした人に持って行かれてしまいました。

そんな中で思ったこと、学んだこと。

・ネットで自分がいいなと思った物件は他人もいいなと思っているので、とにかく日を置かず見学の申し込みをすること

・しかし、よほどピンと来たものでなければ「今(あるいは明朝)決めてほしい」という業者に乗ってはいけない。大抵ブラフである

・そんなこんなで数を見ればだんだん目が肥えてくる

・新築も視野には入れていたが、広告費とかいろいろ乗っかってる値段を考えると、結局は10~15年落ちの中古が出るのを待つのがいいのかな、と弊管理人は思った

・ちなみに、2000年代初頭の物件は売出時の価格がそもそも安かったものが多いようです

・それにしても仲介手数料というのは、それで得られるサービスを考えると見合わない。特にネットで探していると掘り出し物を見つけてくれるのは業者ではなく自分だろうという思いを強くする

・仲介手数料無料の業者もあり、大手でも時々自社物件を仲介手数料無料で売ったりするが、これでいいものに当たる確率は結構低い

・相続とか結婚とかといった売主側のライフイベントに伴って「早めに処分したい」という思いで売りに出された物件はわりと買い得なものが多そう

・気にしだすと気になる人は、ワンオーナーの中古か新築にこだわったほうがいいかもしれない。あまり過去のことになると、何があったかは調べても出てこない

・駅徒歩10分は結構遠い

・築25年はかなり古い

・リフォーム済みの物件はかなり割高。定点観測していると、ちょっと安め・古めの1LDK物件がいったんサイトから消えたと思うと、フルリフォームされて500万~1000万くらい高くなってまた売り出されるケースをいくつか見かける。多分これは自分で見積もり取って必要なことだけやったほうが安い

・内装や引っ越しは面倒でも合見積を取るべき。これらは個別性が高すぎて「相場」というのが非常に見えにくいと感じた

・譲っていいラインははっきりさせ、それ以上は妥協しない。検討すべき物件の数ばかり増えるが、そこに「これだ」というものは入ってこない

・とはいえ、賃貸には賃貸の良さがある(設備を自分で更新しなくてよい、長持ちさせようというマインドがなくてよい、必要な保険にさえ入れば天変地異が気にならない、転居するときに面倒でない)ので、比較考量が必要です

-----------------ここからはこのかんの日記です

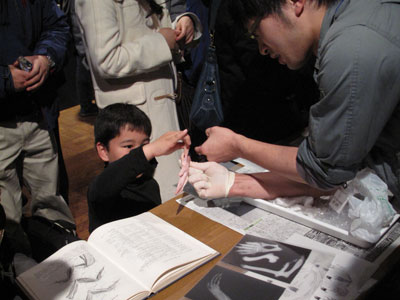

【10月25日】内見→購入決定

ネットで見つけた物件の内見。

○40平米弱という数字の印象と比べて居室が広い(間取りが合理的な)のに好感

○売り主さんは10年ちょっと前に建った時に買って、それ以来住んでいる

○売り主さん話したが、丁寧に使っておられる印象を持った

○眺望は良いというほどではないが、室内は日が入って明るい

○かなり便利な立地。のわりに静か

○値段は自分にとって適正と思えた

△自転車、バイクが置けない

△収納がちょっと少ないかな

ということで、購入申し込みをした。

この段階では(業者には迷惑だが)キャンセルに伴う負担は全く発生しないので、とりあえず家に帰って、つらつらと悪い点がないか検討したが、結局大きなものは見つからなかったので購入の意思は変わらなかった。

結局、弊管理人を含めて3組が購入申し込みした。他は投資用とセカンドハウス目的だったということで、売り主さんは自分が住む用にと考えていた弊管理人を選んだとのこと。

【10月28日】契約

前の晩、突然どう転ぶか不安な仕事が飛び込んだものの、なんとか早朝に収束し、契約へ。

大手仲介業者の事務所で約2時間、諸々の説明を受け、契約書類を作成。

契約は物件価格の1割を現金で支払い。近隣の銀行で下ろして持っていくのドキドキした。

会社に行ってちょっと仕事して、そのまま1泊出張。疲れた。

【11月7日】引っ越し準備開始。押し入れ総ざらえ

引っ越して5年、中身を見ていなかった押し入れの段ボールを開いて、ものの多さに愕然。

シンプルな暮らしをしているつもりだったが、全くそんなことはなかった。

自己イメージが完全に転覆。

いらなくなったものを都度捨てないずぼらな性格がこういう事態を招く。

ある程度やってから出勤したら仕事が思いの外遅くなって、午前3時就寝。へっとへと。

【11月8日】押し入れ総ざらえの続き、と、引っ越しの手配

ちょうど古布回収の日だったので、両手にパンパンの大袋を二つ下げて古着をリサイクルに出した。

電気製品の空き箱がいっぱい。これはすべて廃棄。

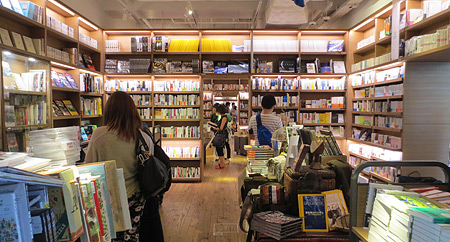

それから、本が多い。とにかく多い。

ブックオフの回収サービスを利用して60冊くらい処分することにした。

本は捨ててはならない、というのが父の教えだが、これは読んだけど持っててもしょうがない、というものが結構あるので許していただきたい。昔買ったものほどそういうものが多い。時の流れに耐える作品ではないようなものばかり買っていたということ。

引っ越しの見積もり依頼をネットで2社に送ったら、1社はすぐに担当者が来訪し、内見をし、「今決めてくれたらこの値段でやる」というのを出してきた。なんとなくその値段でいいような気がしたし、面倒なので即決。数十分後には段ボール30枚が届いた。すごい、この生き馬の目を抜く感。

【11月9日】鍵交換の相談

仲介業者の系列のリフォーム会社と電話し、鍵交換の相談。

当初35000円くらいという見積もりだったが、結局25000円弱でできるとのこと。

ただし40日かかるという。住み始めてからの交換になりますね。

ちょっと迷って回答保留したものの、まあ交換しておくかという気分になりつつある。

【11月10日】服や本を引き続き整理しつつ、新居内装の日取りを決定

棚や引き出しの中にあるものを総点検。

「捨てられない思い出の品」だけは小さなプラスチックの箱にまとめ、あとはばさばさ捨てる袋へ。

リフォーム会社の見積もり2社目。1社目より安くできそうなのでこちらに決めた。

壁紙を替えてハウスクリーニングするだけだが、予備日を入れて計4日を要する。

12月9日想定の引っ越しに間に合う日取りを押さえられたので、あとはうまくやってもらえることを願うのみ。

週末、最初に日程を訪ねたときは「今契約しないと年内厳しいかも」というトーンだったのに、見積もりを取り、さて比べるかという段では「日程取れそう」という。これまで内見した際の不動産屋もそうだったが、人を急かすために適当なことを言う対応はホントに腹立つ。

部屋を買ったときの仲介業者さんが、工事にあたって建物の管理組合との仲立ちをしてくれるというので、それをお願いする。

引っ越し時に上下左右の部屋に挨拶が必要か訪ねたところ「やっておいたほうが」とのアドバイスもいただいたので、それもやることにする。

【11月11日】資源ゴミを出してから、水回りを片付けた

前夜に10年前の仕事の資料をうっかりゴミに出し、やっぱりこれは会社のシュレッダーで……と思い直して朝、外を見たら回収済み。第三者に掠め取られたらちょっと事かなあとへこむ。こういうところの気が利かない。

ジャムの瓶、変色したジップコンテナ、その他、今日も「よくまあこれを捨てずにいた」というものが続々。

一番強烈だったのは2007年が賞味期限のみかん缶。ぱんぱんに膨れており、缶切りで穴を開けるとシュールストレミングか五社英雄かというくらい汁が噴き出した。

ほかにも数年たってると思われる缶詰がいくつか。

あと、洗面台周辺は使わないのにとってあるホテルや航空機の歯ブラシがたくさんで、全て廃棄。

試供品をときどきもらうボディソープやらシャンプーのたぐいも多いが、これは使いでがあるので未開封のものはとっておくことにした。

【11月14~16日】鍵発注、洗濯機決定、本とCDと衣類と布団と水回りの整理

9日に保留にした鍵は、結局発注することにした。気分の問題ではあるが、まあ。

ビルトインの洗濯機は乾燥機能が壊れたということで、売り主さんが新しい洗濯機をつけておいてくれることになった。

その機種が「これ」ということでメールで送られてきたが、定価で30万もするもの。

今のスペースに置き場を作って3万くらいのやつを付けてくれればそれでいいんですけど、と伝えていたものの、負担としては変わらないのだとか。

そんないい家電いらないのだけど。でも有り難く使わせていただくことにしよう。

いま使っている洗濯機は1999年製(確か妹が大学に入ったときに買ったやつのお下がり)なので、どちらにせよ買い換えのタイミングだった。

本に加えて、CDを整理。

ブックオフ引き取り(第3便)を出すことにした。本20冊くらいと、CDを20枚くらい?

CDは容易に手に入らないもの以外は手放すことにした。信じられないが、このメディアがもう自分にとってほとんど必要でないことに気付く。

本も断腸の思いで相当整理したが、それでも結構残った。これはまだ電子書籍あるいは自炊に頼るには心許ない。

布団は客用を1組残すことにした。引っ越し先での置き場を工夫しないといけないが。

座布団は捨てる。座椅子は残す。こたつ布団はこたつとともに持っていく。

ベッドの下の衣類ケースを5年ぶりに引き出して整理。

5年見なかったということは必要ないのだ、と決心して結構捨てた。3ケースが1ケースにまとまった。

それにしても不要なものをたくさん持っている。

札幌を出る時にも相当捨てた気がするが、結局会社の負担でやる引っ越しだということで整理に甘さがあったのだろうか。

それから、食料品を中心に、買ったけれども賞味期限を迎えたものが結構多い。猛省。

【11月22~24日】リスト化したものをいろいろこなす

電気、ガス、水道の引っ越し手続き。

あと、懸案だった鉢植えの、大きな鉢への植え替え。

借りていたCD、職場に置いておく本を職場に持っていった。

【11月27日】売買手続き終了

あらかじめ夜勤を入れておいたので、午前10時から仲介業者の事務所で残金支払いと登記の手続き。

これまで買った最も高いものは車だったが、桁を更新した。

立ち会った司法書士から「権利書がそのうち送られてきますが、なくさないで下さいね」と注意。こ、これがよくドラマなんかで持って行かれるやつか……

午前中で手続きはすべて終了。売り主さんと一緒に部屋に行き、さまざまな機器の使い方、注意事項などを教わる。おととい荷出しをしたあと、かなりいろいろ掃除をしてくれたとのこと。きれいです。どうも。

それにしても家具が置かれていると部屋って実際より広く見えるのですね。

壁紙の張り替えとハウスクリーニングを頼む予定の業者さんが来て室内を点検。「クリーニング……しなくていいくらいきれいですね」と。それでも気分の問題もあるので、ということで一通りやってもらうことにしつつ、すこーし値引きをしてもらった。

あとはガスの開栓手続きをして今日の作業は終了。

【11月29日】新居にちょっと行く

壁紙を貼り替える業者が「灯りがいる」というので、照明器具をつけに行った。

ついでにリビングのカーテンレールの詳細調査を実施。

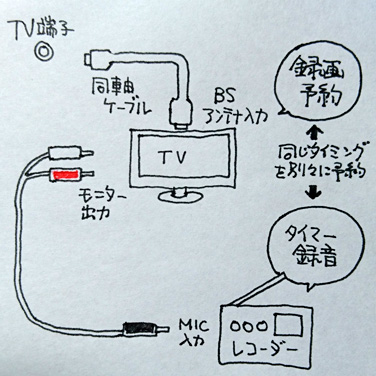

カーテンレールがカーブしていて長いというちょっと特殊な窓だが、前の居住者(=売り主さん。売買が終わったので改称)が2列のうち1例を外して処分した上、ブラインドを取り付けていたので、ちょっと細工が必要になった。DIYでやるつもり。巻き尺とカメラで念入りにサイズと位置関係を記録し、作戦を練る。

【11月30日】普段使いのものを片付け開始

週末自炊生活だが、引っ越し直前の土日はもう自炊しないことにして、その前の日曜に当たる今日は冷蔵庫の中を初め、食器、机上などにある普段使いの雑貨の箱詰めを始めた。

引っ越し先の近所にいる友人に連絡。

「遊びに行く~」と言われて実感がわいてくる。

【12月1~8日】最終の作業いろいろ

3~5日は壁紙の張り替え、6日はハウスクリーニングで新居の準備は整いました。

旧居では最後に日常使うものをパッキング。新居には据え付けの洗濯機があるので、15年ものの洗濯機を処分。それにしても最後のパッキングといいつつ、モノはまだまだ出てくる。

【12月9日】引っ越し

午後遅い時間になるかも(その分、安いというプラン)といっていた引っ越しが、空きが出たとかで朝からできることになり、午前中に引っ越し完了。前の日が夜勤で就寝が2時ごろ、起床は6時半。眠い。

某サカイを使ったが、手際よし。隣戸へ「音が出ますけど」という挨拶もやってくれるんですね。

ということで午後ちょっと仕事関係の集まりを覗き、途中で抜けて旧居へ退去の確認手続き(破損などがないかどうか)に行って、これですべておしまい。旧居に住んだ5年はかなり短く感じた。

夕飯を挟んでのろのろと荷解きをしていたが、頭痛がするほど疲れてきたので頭痛薬とビタミン剤を飲んで就寝。

「酒で1週間をリセットできるかプロジェクト」を2週間にわたって展開してみましたが、どうやら(1)ヴォートカをしこたま飲むとリセットできる(2)でも飲み明かしてはだめ[=どんなに楽しくても終電で帰れ]ということのようです(挨拶)。

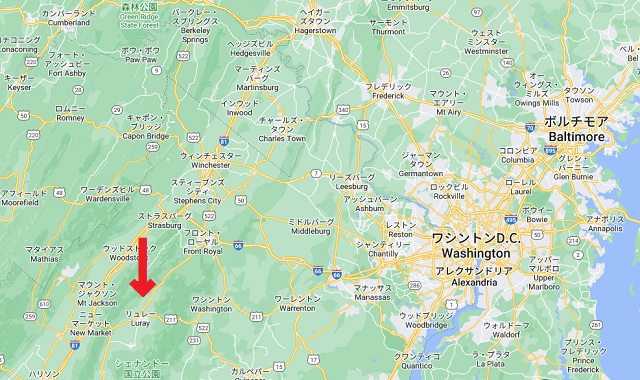

「酒で1週間をリセットできるかプロジェクト」を2週間にわたって展開してみましたが、どうやら(1)ヴォートカをしこたま飲むとリセットできる(2)でも飲み明かしてはだめ[=どんなに楽しくても終電で帰れ]ということのようです(挨拶)。 帰省中、1日は父親が日中仕事だったので、うちの車を借りてちょっと温泉に行ってきました。

帰省中、1日は父親が日中仕事だったので、うちの車を借りてちょっと温泉に行ってきました。

7月になっちゃいました。なお このかん、色々と初体験なことなどありまして、―コチラの更新は滞っているように見えますが―実は公開してないエントリをいくつか書いてました。ひととおりことが済んだらまとめて公開しますんで。

7月になっちゃいました。なお このかん、色々と初体験なことなどありまして、―コチラの更新は滞っているように見えますが―実は公開してないエントリをいくつか書いてました。ひととおりことが済んだらまとめて公開しますんで。

東京の本社で会議。ここ1年の各地方職場の仕事っぷりを報告する場なんですが、自分はタイピングが早いからということで書記として参加。会議進行と同時に議事録ができていく!とアナログな人たちに騒がれてしまい、同席したヤング(死語)たちの手前、非常に恥ずかしい。

東京の本社で会議。ここ1年の各地方職場の仕事っぷりを報告する場なんですが、自分はタイピングが早いからということで書記として参加。会議進行と同時に議事録ができていく!とアナログな人たちに騒がれてしまい、同席したヤング(死語)たちの手前、非常に恥ずかしい。

さっきまで忘れてたけど、命日。おせんこあげました。外は早春のように暖かくて晴れてます。

さっきまで忘れてたけど、命日。おせんこあげました。外は早春のように暖かくて晴れてます。