7月27日から本日まで、6泊7日の沖縄旅行に行ってきました。

初めての本島です。

節操なくいろいろ見て食う、がテーマといえばテーマか。

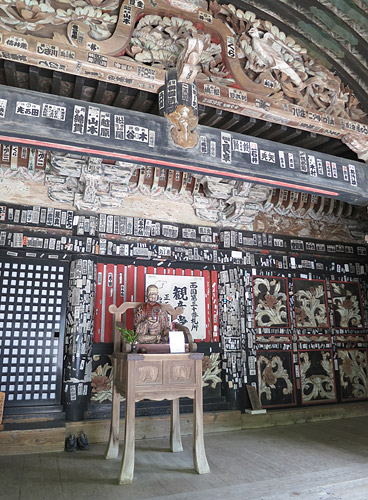

■第一牧志公設市場

27日は夕方近くに那覇空港に到着。

モノレールの美栄橋駅近くに投宿して、ぶらぶら散歩していると市場に着く。

中には東京で見ないお魚がいっぱい。手前のはアバサー(ハリセンボン)。

どうやって食うんでしょうね。

1階の売り場でエビなんかを買って、2階の食堂街で調理してもらうことができます。

弊管理人は「骨汁」(ごはん付き500円!)を試してみました。

もんのすごいボリュームですが、ほとんどが豚の骨。

豚骨スープをとったあとみたいな骨。そこにこびりついてる肉を食べます。

食べ終わってみると、山のように食べガラが残るという。

おいしいです。が、最後のほうにちょっとおえっぷ、ってなる。

■あんつく

国際通りからちょっと外れたところにある地元料理の居酒屋。

メニューが沖縄の言葉で書かれているので一言も分からない。

一番安い定食(800円)を頼みました。

いなむどち(豚肉入りの味噌汁)、くーぶいりちー(昆布と豚肉などの炒め物。写真手前)、みみがさしみ(豚の耳)、うぶん(漬け物)、ちきむん(白飯)。ほぼ呪文。

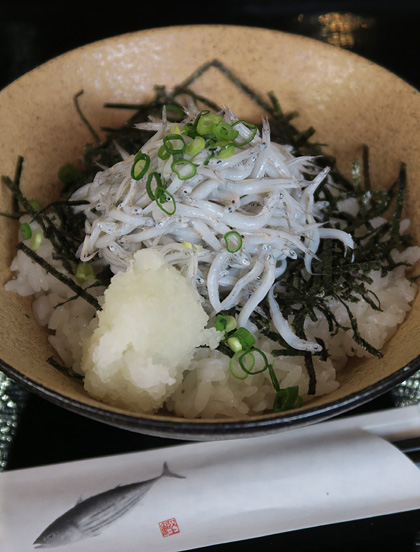

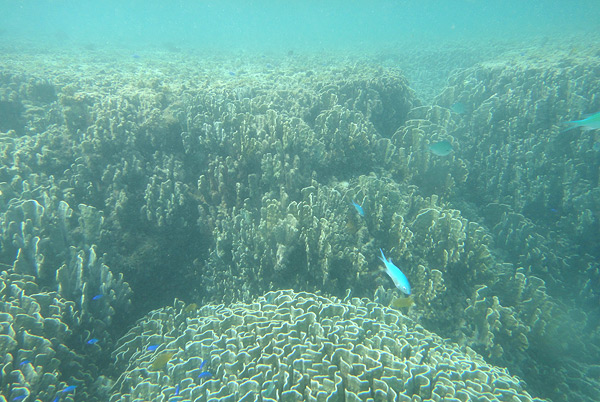

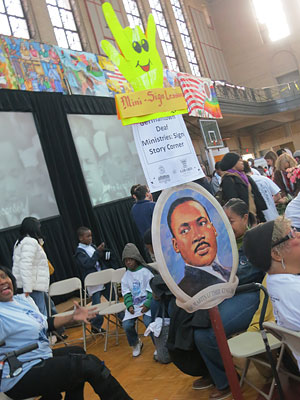

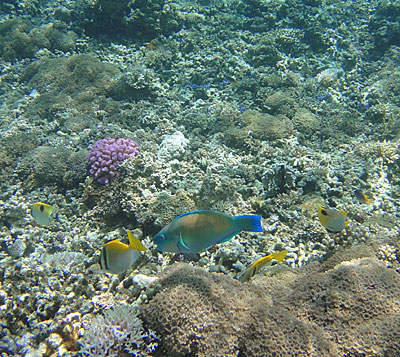

■慶良間で潜る

明けて28日、慶良間諸島にダイビングに行きました。

スクーバは12年ぶりなので、いろいろやってもらえる体験ダイブに申し込み。

ボートからのダイビングを2本と、スノーケリングを1本。

さかなー!!

ニモ氏も。

あと、カメも見られました。

自覚は全くなかったのですが、ちょっと鼻風邪気味だったのか、急に深く潜ったらサイナスが痛くなって大変でした。わりとぐったり疲れて上陸。

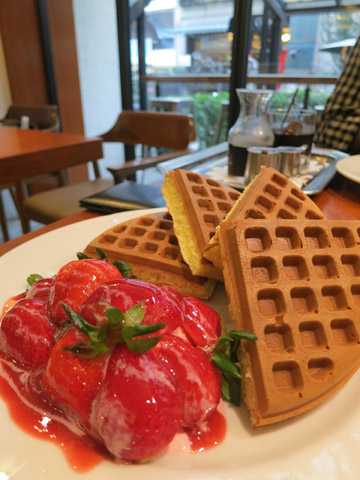

塩水ばかりじゃふやけてしまうので、甘いもの甘いもの。

富士家のぜんざい。豆の煮汁を氷にしてあるので味が豊か。昇天。

あとは夕飯ですね。

県庁近くまで歩いて「みかど」のちゃんぽん。

ちゃんぽんといっても、白飯にかかってます。野菜やポークなどの具材を甘辛く炒めて、卵でとじてあります。

ホテルに帰ったらどっぷり疲れが出て早めに就寝しました。

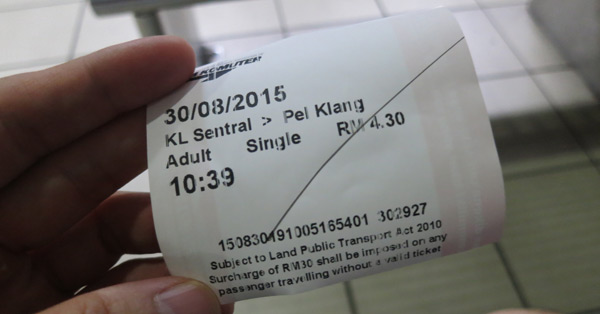

■那覇から名護へ

29日から3日間、125ccのスクーターを借りて(3日で5700円)ぐるっと島を回ることにしました。

こんな格好(このショットではリュックを背負い忘れている)。

が、出発した途端にカメラ(CANON Powershot S100)が故障。リコールが出ていたらしい。

怒りにまかせてIXYを買ってしまいました。

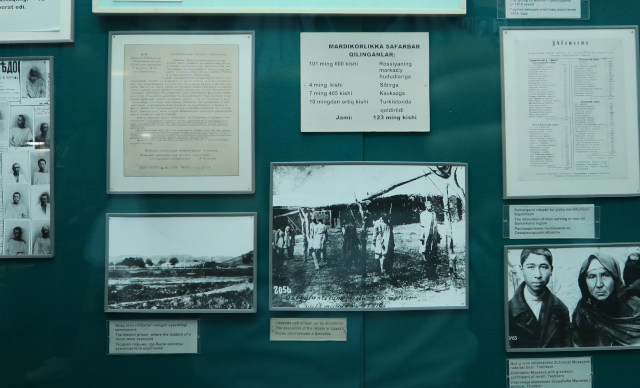

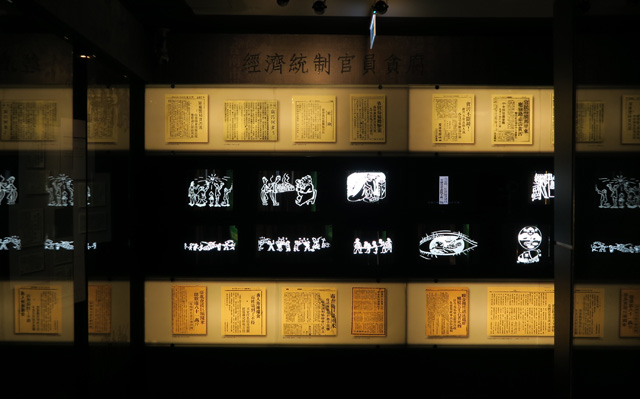

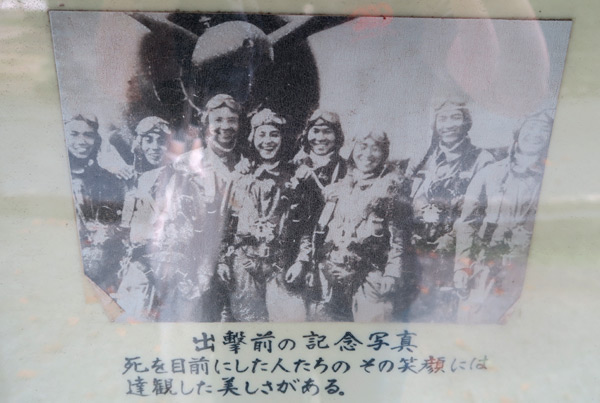

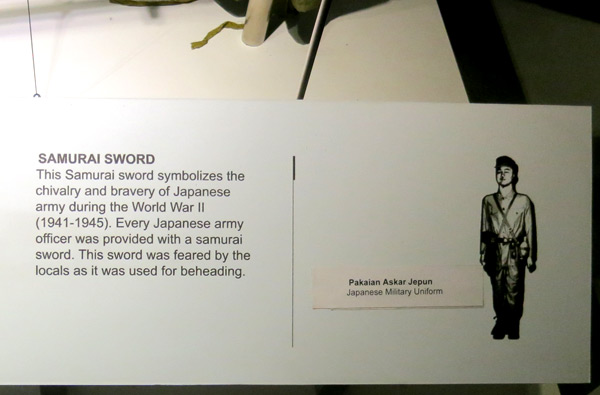

宜野湾市の嘉数高台公園に寄りました。

沖縄戦の激戦地だそうです。砲撃で穴の空いた壁などが残されています。

石段を登ると、展望台が。

360度、妨げるものもなく非常に眺望がいいのですが、特にここから何が見えるかというと、

普天間飛行場です。

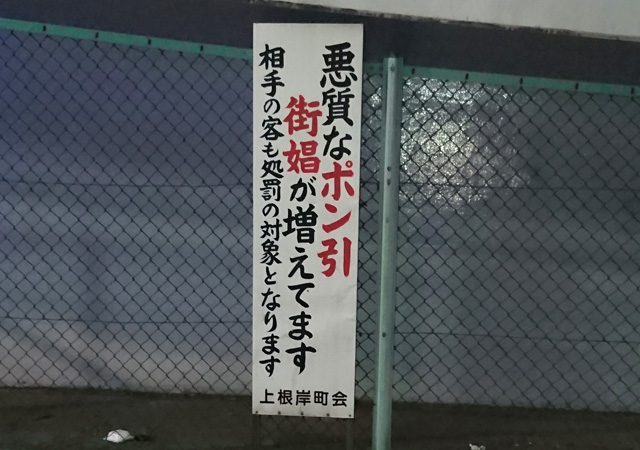

そう、那覇から国道58号線を北上していくと、本当にひっきりなしに道の両側にフェンスが続いています。米軍の基地が当たり前のように島を埋めている。

一方、基地ごとに、それを見渡せる(監視できる)スポットがあります。

嘉数の高台もそうですし、

北谷(ちゃたん)アメリカンビレッジの観覧車からは

キャンプ・レスターの全景と、少し南にあるキャンプ・フォスターが見渡せます。

道の駅かでなには、展望デッキがついています。

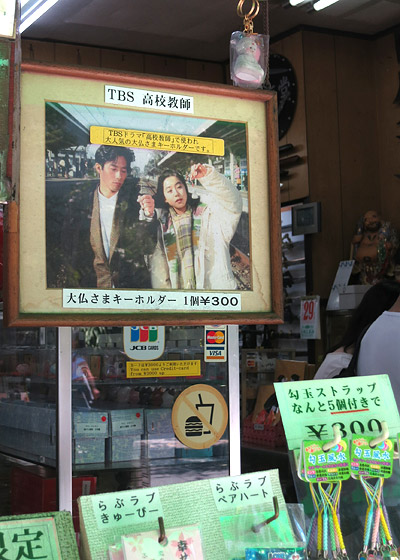

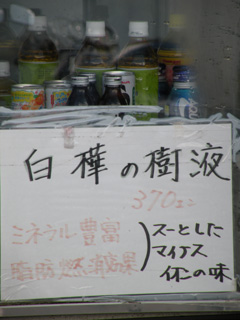

デッキの売店で野国いも(要はさつまいもだが、1605年に福建省から持ち込まれ、さらに琉球から薩摩に伝播したらしい。そういえば高校日本史で出てきたような)のソフトクリームを求め、なめなめ嘉手納基地見物。

ほんとによく滑走路が見渡せます。この日はF22戦闘機が飛来しそうだというので新聞、テレビの人たちも無線片手に待ち構えていました(弊管理人はそんなに待っていられないので早々に立ち去りましたが、翌日の新聞には載ってました)。

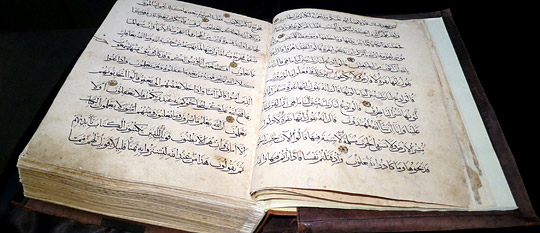

ちなみに、基地見物のガイドブック役を果たしてくれているのは、『本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていること』という本。

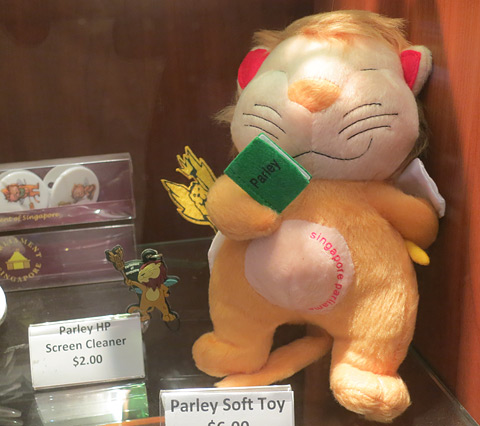

近かったのでついでに見に行った、米陸軍第505燃料補給大隊のマスコット、パイプマン。

節操がないので普通の観光もします。

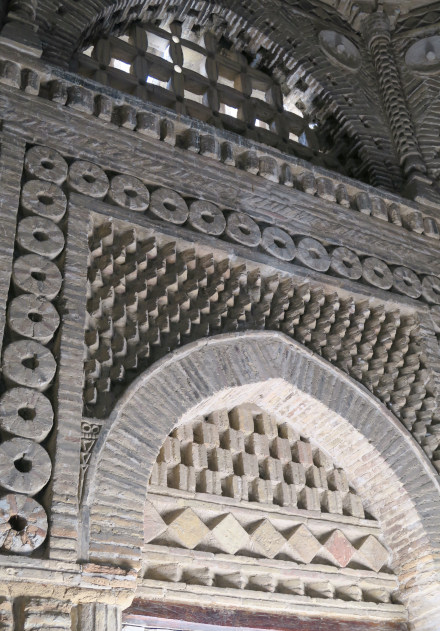

読谷村にある、世界遺産のひとつ座喜味城跡。

アーチ状の門があるのが特徴らしいです。

道を間違えて行ってしまった残波岬(読谷村)。

残波って泡盛でしか知りませんでした。順番が逆だね。

特筆すべきは、道の駅許田のパン屋さんで出している、パッションフルーツスムージー。

その場でパッションフルーツと氷をミキサーにかけて作ってくれるんですけど、甘酸っぱいフルーツがキンキンに冷えた状態で喉を通ると、おいし死にしそうになります。

名護でいったん宿にチェックインしましたが、夕暮れの時間が近いので、ちょっと足を伸ばして瀬底島へ。

本島と島を結ぶ白い橋が夕闇に沈んでました。

引き返して名護でごはん。

「宮里そば」の閉店時間の20時ちょい前に着いておそばを食べようと思ったら、店じまいをするところだったらしく、入り口に近づいただけで中からおばはんが手でバッテンのマークを作って拒否しました。ぐぬぬ。

お祭りで花火が鳴り響く中、街をさまよっていると、ヤギ(ひーじゃー)料理のお店が。

ヤギ汁(1000円)をいただきました。刺身(といってもちょっと表面を焼いてあるらしい)もありましたが、ナマモノを食べない弊管理人はパス。

獣の臭みを、生姜とヨモギでがっつり抑えてあります。

獣の肉の味、強烈でした。羊をもっとワイルドにした感じ?

3時間炊いてるそうで肉はするっと骨から外れます。

■名護から北端の辺戸岬をまわって東村へ

30日。

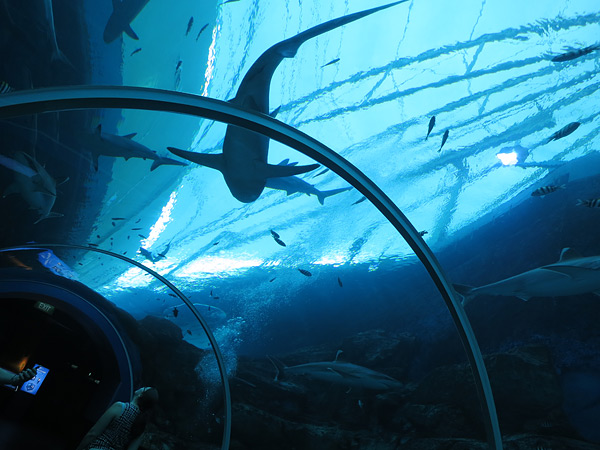

まずは美ら海水族館へ。

触れるコーナーとか

南の海の珍しいお魚とかがいっぱい(↑チンアナゴはダイビングのときにも見た。このひとたち、砂に埋まったまま水中に出てる部分だけで喧嘩すんのね)

ですが、やっぱりこれでしょう

「黒潮の海」にいるジンベイザメ氏。ちょうど餌やりの時間に当たりましたが、身体を縦にしてがばがば海水を飲んで栄養を濾し取ってる姿は壮観です。

個人的にツボだったのは、水中でレタスをはむはむ食いながら散らかすマナティ氏。

や、どうも。

イルカも飛ぶ飛ぶ。

しかし、独りでぼーっとショーを見ていると、後ろに見えている伊江島ってオスプレイが来るかもしれない基地の島だよなーとか余計なことを考えてしまい、何より生きるために働かざるをえないイルカの姿に気分がどっすんと落ちたり(動物愛護がどうのではなく、自分の夏休みもいずれ終わることを思い出してしまっただけ)して、ちょっとげんなりしながら海洋博公園を後にしました。

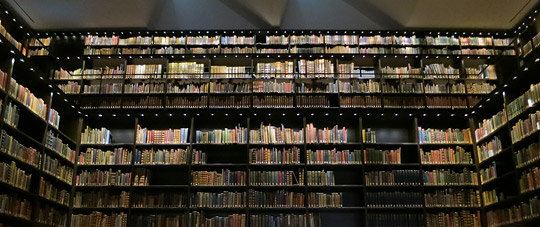

それにしても見るものはいっぱい。大英博物館を4時間で駆け抜けた弊管理人ですが、ここはわりと急いでも2時間半かかりました。

公園全体がすっごいきれいな場所でしたけどね。このお金は一体どうやって調達してるのだろうとか、また余計な(略

屋我知島に渡る橋から、古宇利大橋を望む。

でも、もう島はいいかな~、と思い、あとはひたすら北上することにしました。

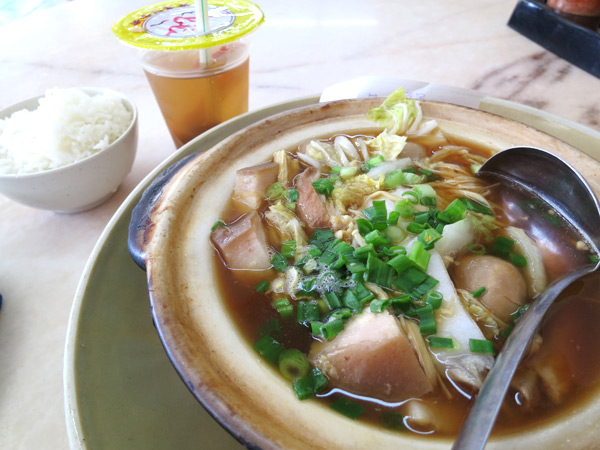

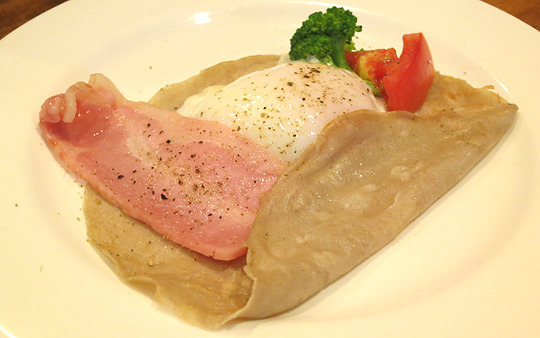

大宜味村の津波(確か「つは」と読む)地区を通りかかったときに、そこそこ車が止まってる「前田食堂」というのが目に入ったので昼飯のために入ってみました。

肉そば!650円だったと思う。

にんにくと胡椒がきいててうめえ!すごい量です。

厨房をちらっと覗いたら、ラードのような脂分を大量に入れてて戦慄した。

沖縄そば界のラーメン○郎……

ざわわな風景。

そしてとうとう北端の辺戸岬。

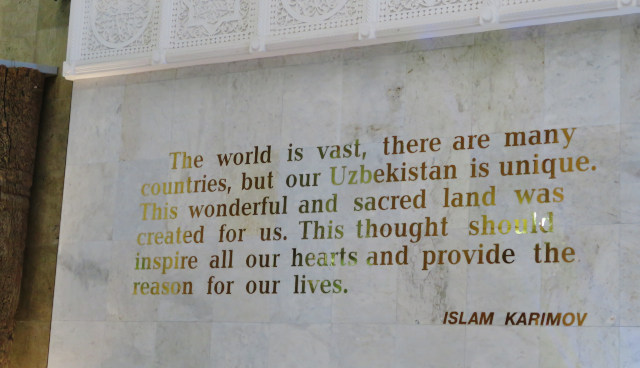

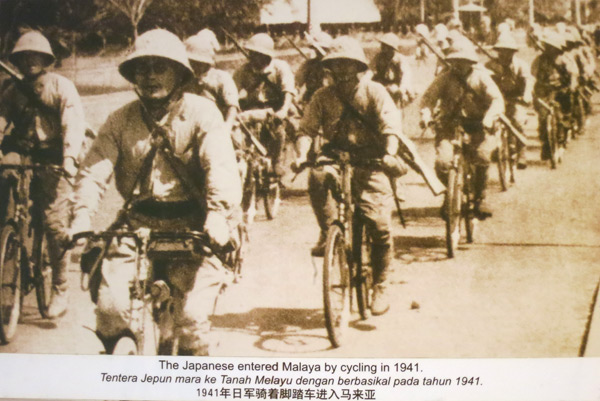

荒々しい岩の突端に立つのは灯台ではなく、「祖国復帰闘争碑」です。傍らには野草を摘む地元のおばあちゃんと、訪れた数人の観光客がいるだけ。風が強い。空が青くて寂しい。海の先には与論島が見えます。

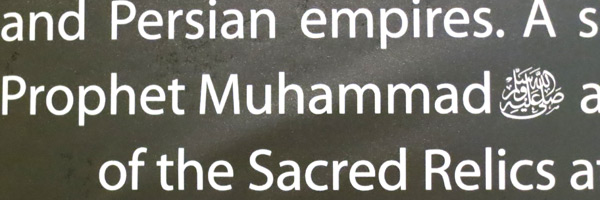

碑には、米国の傲慢な統治の下で祖国復帰を願ったものの、本土復帰を果たしても軍事拠点として位置づけられてしまったという苦々しさ、そして平和への新たな決意が刻まれています(→全文)。

沖縄の祖国って、一体どこなんでしょうね。

さて、東海岸を南下しますよ。

やんばるの森の道は涼しくて快適。

ヤンバルクイナとおぼしき鳥がとことこ道路を横切るのを2回ほど見ましたが、写真は撮らせてくれませんでした。

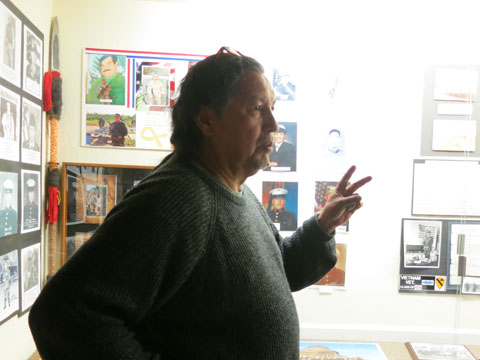

県道70号線、東村の高江地区を通りかかると、オスプレイ配備をにらんだ米軍のヘリパッド(ヘリコプターの着陸帯)拡張に反対している地元の人たちの座り込み拠点があったので、寄ってお話を聞かせてもらいました。(→経緯等書いたサイトはこちら)

写真右の脚立に登らせてもらうと、用地へと続くゲートが見えます。

ほんとに、本州にいると全く地元のテンションが分からないです。

理解も断片的だし、問題の所在も背景も歴史も知らない。

「すんません、ほんとにただ見に来ちゃっただけで」とお断りしたのですが、説明してくれたおばちゃんやらおっちゃんたちが「いやあ、でも知らなきゃしょうがないんだから」と根気よく質問に答えてくれたのが印象的でした。確かに、今後ぜったい、弊管理人は基地問題のニュースを注意しながら見聞きするようになると思う。

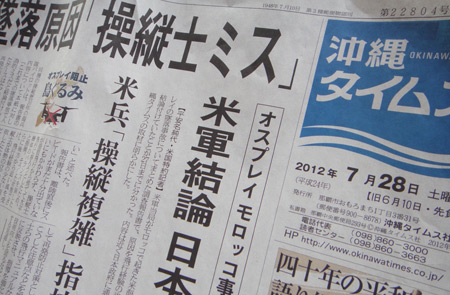

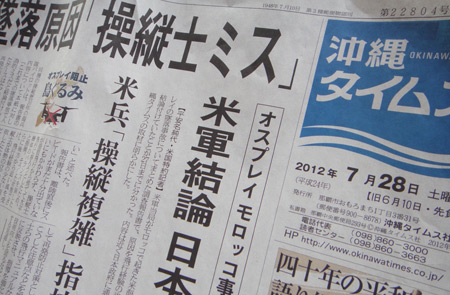

あと、沖縄には琉球新報と沖縄タイムスという二つの地元紙がありますが、本州の新聞に比べて信用されてる感じがしました。「新聞がおみやげになるよ」と言われましたが、その通りだな。

両論併記とか不偏不党とか、そういう甘いことは言わない(笑、でもその姿勢こそが新聞が生き残るための鍵になるはず。結局中道を行こうとするとどっちサイドからも嫌われるだけだから)。自分のところの問題は自分でどんどこ調べて書く。

沖タイに続いて、新報もワシントンに記者を置いたんだそうです(←【後日追記】ちょっと調べてみると、新報も前々から記者がワシントンにいるみたい。どういう意味だったんだろう)。オリンピックのニュースを押しのけて、8月5日に予定されているオスプレイ反対の県民大会に向けた関連記事が連日一面トップです。

やんばるの森は「ブロッコリーの森」の異名もあるそうですが、

ううむ確かに。地元の人によると、昔は南の方までこんな感じの森だったが、中南部は沖縄戦で焼かれて植生が変わっちゃったとのこと。ほんと?まじで?

ところで、座り込みの人たちに勧められた隠遁系カフェ「山甌」(やまかめ)。

「諦めずに進め」とのアドバイスをもらいましたが、意味が分かりました。看板に従って山奥にずんずん入っていくと途中で舗装が途切れちゃうんだな(笑)

建物は手作り感満載で、崖に突き出すように建ってます。

川をまたぐカウンター席(上の写真の階から、さらに階段を下りたところにある)に就き、自分とこの畑で作った野菜を使ったというカレーと、手作りの梅ジュースのセット(1100円)をいただく。

図らずも、去年なんか期待はずれだった京都の川床料理のリベンジになったなー。素晴らしいロケーションです。ごはんもおいしかったです。

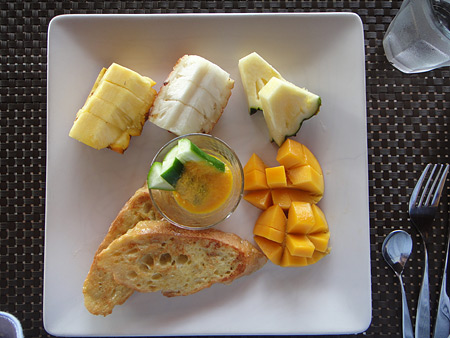

お宿は東村平良の海辺に建つちょっとオサレなホテル「カナンスローファーム」。

これは明らかにカップル仕様だろう。

ひとり、ウッドデッキから台風が迫り白波が立つ海を眺める弊管理人……

■東村から那覇へ帰ります

31日、いよいよ那覇は雨の予報らしいのですたこら戻ることにします。

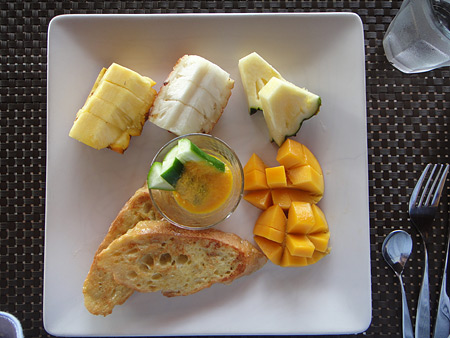

宿の朝食は、これまた野郎一人には不釣り合いな……

パインは左からスナックパイン(濃くて甘い!)、ピーチパイン(桃のような香りがする。珍しい)、N(とおかみさんが言ったように聞こえた。普通の品種)。あとミニマンゴーと、キュウリの人参ドレッシングかけ、フレンチトースト。しゃらくさい(笑)でもすごくおいしい。おかわりも勧めていただきました。

パインは自家で栽培しているそうです。

東村を出て、再び名護市に入ります。

まさかこのエリアは。

と思っていたら、キャンプ・シュワブのゲートを超えたところに、信号機のサイン「辺野古」発見。寄り道。

普天間の移設先として、海を埋め立ててV字形に滑走路を造ろうとしているところ。

やはりここにもテントがあって、反対の人たちが詰めている。

またしてもいろいろ教えてもらいました。(→命を守る会。座り込みはこの日で3026日目)(→ちなみに辺野古区のHPというのもある。キャンプ・シュワブとの交流の様子なんかが載ってます)

浜にいくとフェンスにリボンや横断幕が(台風対策でこの日は一部取り外していたそうですが)。

静かですが、ワシントンとかハワイとかいった名前のついた喫茶店、バー、ナチョス屋などが点在する独特な町並みでした。ベトナム戦争当時から栄えていたところらしいが、座り込みの人たちによると、今は多くが閉めてしまっているとのこと。それにしては看板とかキレイじゃない?(今回は容認側の人とは話していないので実態はよくわからない)

そんでもって那覇まで一気走りです。

昼過ぎにバイクを返却しました。走行距離は3日で400キロ、燃料費は約1200円!ツーリングとしては全く大した距離ではありませんが、顔や腕が剥き出しなので、日焼け対策だの風切り音だの目の乾きだの、けっこう大変でした。長袖シャツを用意するのと、半キャップじゃなくて、ジェット型のヘルメットを借りる必要があったな。

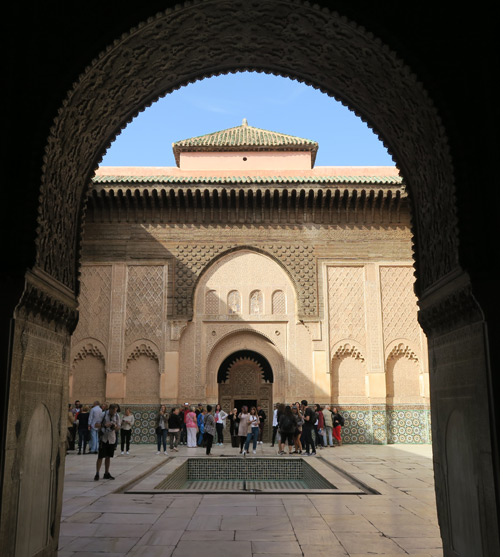

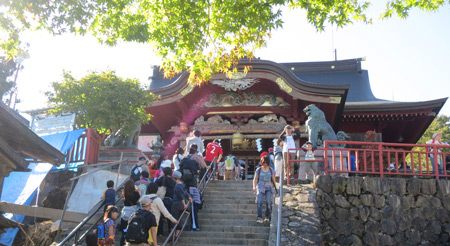

かるーく首里城を見学。

写真で見るとすごく広そうなこの中庭、意外と狭いです。

資料館がありますが、王様の肖像画がやはり戦争で相当焼けてしまい、偶然残っていた乾板から復元したものを展示したりしていました。色彩は既に分からなくなっているとのこと。

沖縄っていうと、リゾートと米軍と戦争と琉球と、いろんな顔があるよねと思っていましたが、一つの側面だけを見ようとしても別の側面が必然的に混ざり込んできます。そんな複雑さが、あんまりものを考えずに楽しめればと訪れたはずの沖縄に微妙な暗さを与えるように思いました。

ホテルへ……と思ったらスコール!!

でも夜に入ってぴたっと止んだので、繁華街に泡盛を飲みに行ってしこたま飲んで、寝ました。

■朝ごはんと南部

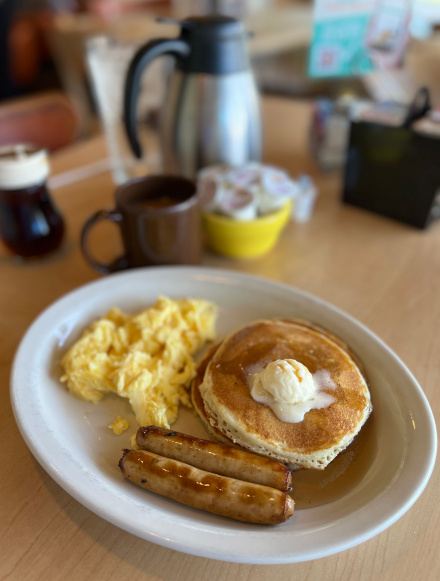

8月1日の朝ごはんは、沖縄第一ホテルというところに行って食べました。

この旅一番高価な食事が朝飯、3150円!

国際通りからちょっと外れたところにあるこんなホテルの離れで、琉球料理をいただきます。

高価ですが、一度体験する価値はあるかも。ちゃんぷるー!とか、らふてー!とかの脂っこい料理とは対照的に、基本、草。500kcal余りの熱量ですが、50品目超えというすんごい品数になっているので、一部をご紹介します(一つ一つ説明してくれるのですが、記憶できないので聞き取れたものだけ)。

長命草。

ゆし豆腐(に、島唐辛子をかけたところ)。

にんぶとぅかー(という珍しい野菜だそう)。

島人参、へちま、黒酢に漬けた豆。

麦と緑豆がシロップに浸ってる。石垣のもので、オリジナルは白玉が入るらしい。

きっぱん(冬瓜の砂糖漬け)とレモングラスのお茶。

ホテルに帰ってちょっとウダウダしてから、路線バスで南のほうを回りました。那覇から糸満市のバスターミナルまで行って、そこで乗り換えです。本当はレンタカーを借りようと思っていたのですが、予約をしないままずるずる当日を迎えたので、仕方なくバス。

路線の関係で斎場御嶽まで行けなかったので、これは次回の課題。

本数も少なく、乗り継ぎの関係でひめゆりの塔の滞在時間は10分ちょっと。

そのあと平和祈念公園を45分で見るという結構あわただしいスケジュールでした。

でも、乗ったバスは循環路線で、生活の中を通ったかと思えば、バス道とは思えないような民家もない1車線道路を通ったりと、かなり変化があって面白かったです。

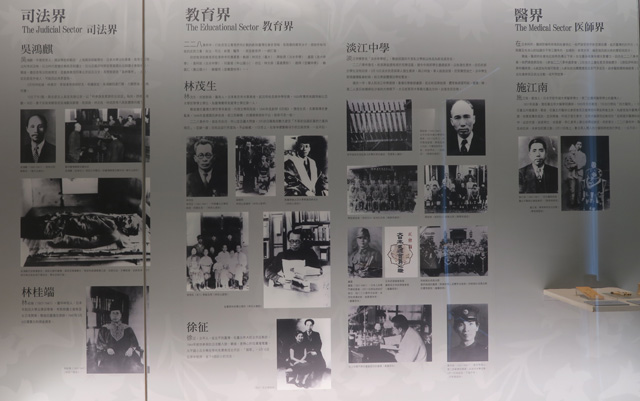

平和祈念公園。

右側のモノリスが平和の礎(いしじ)で、沖縄戦で亡くなった人たちの名前が刻んであります。

糸満出身の現地友人も「うちのじいちゃんの名前があるよ」と言っていました。

写真を撮っているのは資料館の展望塔から。展示の深刻さは行ってみないとやはり分からない。キャッキャ言いながら訪れた修学旅行生なんかが最後には静かーになって帰っていくようです(そういえば弊管理人が高校の修学旅行で行った広島でもそうだった)。

本当に駆け足ですが、歩き回ってバスで戻りました。

夜は現地友人に県庁近くの居酒屋「古都里」(ことり)に連れて行ってもらいました。

評判のいいところらしく、平日の18時過ぎにもかかわらず、次々と人が入ってきました。

振り返ると食い物の写真ばかりなので載せませんが、ラフテー(角煮)、海ぶどう、パパイヤの炒め物など、何食ってもうまかったです。さすが現地人、いいとこ知ってるなあ。

でも、なにより、メシは誰かと「うまいねえ~」と言いながら食べるのが一番幸せなのであります。

というわけで、おしまい。

2日に乗った帰りの飛行機ではブロッケン現象も見えてよかったねっていう話。